国际海运中,承运人责任限额从《海牙规则》的每件100英镑到《鹿特丹规则》的每件875 SDR,背后是船货双方博弈的百年缩影。

接下来,百运网将为您详细解答,希望对大家有所帮助。

责任基础:从船方特权到双向制衡

《海牙规则》的“不完全过失责任”本质是船方利益堡垒。

根据其第4条第2款,承运人可对船长、船员在航行管理中的过失免责,即使货损因船舶绕航导致。例如,2023年马士基一艘集装箱船因航线偏离遭遇风暴,货主索赔因“航海过失”条款被驳回。

而《汉堡规则》通过“推定过失责任”颠覆了这一格局——货损发生后,承运人必须自证已采取一切合理措施,否则需承担赔偿责任。这一转变直接反映在司法实践:2025年汉堡法院判决中,承运人因未提供完整航行日志而败诉。

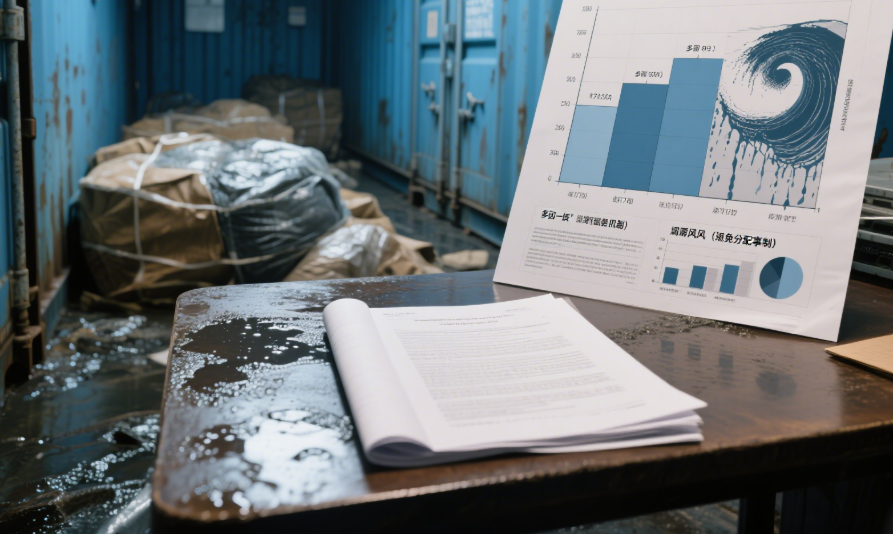

《鹿特丹规则》试图构建动态平衡:废除航海过失免责,但允许承运人通过证明“免责事项与货损无因果关系”减轻责任。其第17条引入“多因一损”举证分配机制,例如货物受潮若因集装箱老旧(承运人责任)与突遇台风(免责事项)共同导致,双方需分别举证损失比例。

适用边界:单证进化与运输模式迭代

《海牙规则》的“钩到钩”原则在集装箱时代显露致命短板。

2024年深圳某出口商货物在盐田港堆场装船前受损,因提单尚未签发而无法适用规则索赔。《汉堡规则》将责任期间扩展至“港到港”,并首次承认海运单的法律效力,但其电子单证规则缺失导致实践混乱。

以DHL为例,其2023年电子运单纠纷中,法院因缺乏明确法律依据而采用《跟单信用证统一惯例》作为裁判补充。

《鹿特丹规则》的“门到门”框架则重构了责任网络。

其第12条将承运人责任延伸至陆运段,但通过“履约方”概念分化风险——港口经营人作为“海运履约方”独立承担港区内的货损责任。更关键的是第3章对电子运输记录的全面承认,区块链提单的哈希值上链时间戳可直接作为交付证据。

马士基与IBM合作的TradeLens平台已实现提单流转时间从15天压缩至24小时,同时将争议率降低37%

以上便是本期百运网为您分享的全部内容,若您还有任何国际物流方面的服务需求,请咨询百运网专业的国际物流顾问。

本文所述规则对比基于现行国际公约及司法实践,具体条款解释可能因缔约国政策、个案事实差异而调整,实际操作请以最新法律文本及专业法律意见为准。